CLEOPÂTRE VII PHILIPATOR

Cléopâtre

Que Cléopâtre VII, fille de Ptolémée le Flûtiste, rencontre successivement, en 48 avant J.-C. le général Caius Julius Caesar, âgé de cinquante-quatre ans alors qu’elle n’en avait que vingt et un, puis en 41 avant J.-C. le général Marcus Antonius, « l’enfant colossal », comme l’appelait Ernest Renan, ce sont là aventures sentimentales, péripéties amoureuses. Mais que le fondateur de l’Empire romain, Jules César, s’allie à la reine d’Egypte, Cléopâtre, ou que Marc Antoine, rival d’Octave, s’unisse à elle, ce sont des événements. Et que de telles unions aient lieu au crépuscule de la monarchie lagide, à l’aurore de l’Empire romain, c’est un bouleversement de l’histoire du monde antique. Pour comprendre la vie romanesque et trop souvent romancée de la fameuse Cléopâtre, rien ne sert d’évoquer les anecdotes qui en firent le plus merveilleux sujet de drame ou de film. L’important est de comprendre cette rencontre d’ambitions hors de l’ordre commun, en un moment crucial de l’histoire de la monarchie hellénistique ou de l’Empire romain.

Le royaume lagide à l’avènement de Cléopâtre

Les efforts désespérés de Cléopâtre VII pour maintenir intact le royaume lagide ne s’expliquent que replacés dans le cadre de l’Egypte, lors de son accession au trône en mars 51. On a pu dire que « du vieux monde hellénistique l’organisation pompéienne de l’Orient ne laissait subsister que le royaume ptolémaïque ». Mais les Lagides vivent en sursis, menacés par les querelles dynastiques et par les conflits civils romains. L’Egypte, sous les derniers Lagides, décline. Les causes en sont nombreuses : impuissance et dégénérescence morale de ses souverains, désaffection de sa population à l’égard de la dynastie, séparation entre Alexandrie (qui n’est pas dite « en Egypte » mais « près de l’Egypte ») et le reste du pays, centralisation outrancière, complication inefficace de son administration, cupidité insatiable de ses administrateurs. La paralysie du pouvoir s’aggrave en même temps que se multiplient les révoltes indigènes, les rébellions de mercenaires, les intrigues et les complots des hauts fonctionnaires. Chypre, la Cyrénaïque se détachent du royaume lagide. Ptolémée XII est contraint de gagner Rhodes, où Caton lui offre de le ramener par la force dans sa capitale, et cherche chez Pompée, à Rome, un gîte menacé. A l’automne 57, il trouve asile dans le sanctuaire de l’Artémis d’Éphèse avant d’être reconduit en Egypte, au printemps de 55, par le gouverneur de Syrie, A. Gabinius. Massacres, proscriptions, assassinats – dont sa fille Bérénice, usurpatrice du trône, fut la première victime – ne suffisent pas à rendre son autorité au roi fantoche. D’autant plus que les finances royales sont durement éprouvées par les revers de sa politique. Au seul Gabinius, en récompense de son aide, Aulète promet la somme énorme de dix mille talents et, incapable de les payer, lui offre la charge de diœcète (ministre des Finances) pour récupérer cette somme aux dépens de la population égyptienne. Le diœcète de fortune ayant été emprisonné par le roi, mais s’étant évadé et ayant gagné Rome, Cicéron n’hésita pas à plaider une cause indéfendable et composa pour lui le Pro Rabirio, qui demeure une source d’importance sur ce règne misérable.

En vain le roi multiplie-t-il les donations et les exemptions d’impôts en faveur du clergé ou des hauts fonctionnaires. Les révoltes indigènes, endémiques, battent leur plein, et le roi ne doit sa sécurité qu’à la présence des gardes de Gabinius. Ces troupes romaines, comme l’écrit Jérôme Carcopino, « inauguraient, sans l’exprimer, le protectorat effectif de Rome sur le royaume ptolémaïque ». En outre, le mécontentement est général ; la situation économique des années 50-49 est catastrophique, comme le sera celle de 42 qu’évoque l’inscription gréco-démotique gravée sur un cippe du musée de Turin (O.G.I., no 194), précieux document sur la famine en Egypte. L’indiscipline et les exactions des fonctionnaires locaux atteignent un niveau jamais égalé.

Cléopâtre (buste et statue en bronze)

CESAR

Quand elle rencontra César, Cléopâtre, de trente ans plus jeune que lui, ne régnait que depuis trois ans. Son père, Ptolémée XII Neos Dionysos Aulète, mort en mars 51 avant J.-C., avait légué par testament le royaume d’Egypte à l’aîné de ses fils, Ptolémée XIII, âgé de dix ans, et à sa fille Cléopâtre, âgée de dix-sept ans, que le jeune roi devait épouser. Ces trois premières années de règne n’avaient pas été faciles : Pompée avait subtilisé le testament d’Aulète pour empêcher le Sénat de faire obstacle à ses desseins. Les difficultés étaient innombrables : disette des années 50-48, crue insuffisante du Nil, révoltes incessantes, rivalités des hauts fonctionnaires, intrigues de l’eunuque Potheinos et du général Achillas, manœuvres opposant Ptolémée XIII à sa sœur et épouse, la reine Cléopâtre. Celle-ci avait dû s’enfuir et aller chercher en Syrie des renforts pour affermir son autorité. C’est alors que le grand Pompée, battu par César à Pharsale, prétendit trouver secours en Egypte.

César au sénat de Rome

Il fallait à la reine de l’audace pour se présenter à César : était-elle sûre des intentions du vainqueur de Pompée ? Ne pouvait-il songer à la faire exécuter pour être plus libre de ses décisions ? N’était-il pas périlleux de s’introduire au palais gardé par les troupes d’Achillas ? La reine prit ces risques, et César oublia vite la tête de Pompée que, quelques jours auparavant, était venu lui apporter l’esclave Théodotos et qu’il avait fait enterrer dans le bosquet de Némésis, en bordure du mur est de l’enceinte d’Alexandrie.

Cléopâtre

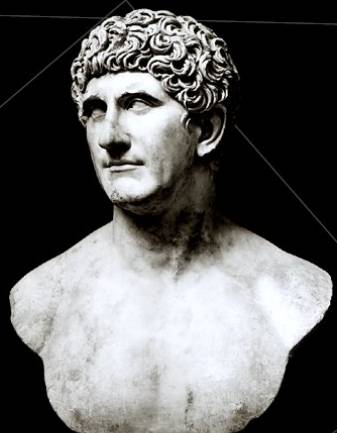

ANTOINE

La rencontre de Cléopâtre et d’Antoine devait avoir lieu quand ce dernier vint en Orient, après Philippes, pour y faire fortune et rétablir l’ordre trois ans après le meurtre de César : avant de régler le problème Parthe, Antoine voulait connaître les intentions de la reine d’Alexandrie. Celle-ci était en droit d’espérer nouer de bons rapports avec le représentant des Romains, si l’on songe à la nature de ses relations avec son prédécesseur. Si le meurtre de César, l’oubli de Césarion sur le testament de son père avaient anéanti les espérances de la reine, l’arrivée d’Antoine lui redonnait l’occasion de restaurer le royaume lagide et, qui sait, de faire d’Alexandrie une seconde Rome.

Antoine

La nouvelle Isis-Aphrodite voulait et devait triompher du triumvir qu’Ephèse venait de saluer comme un nouveau Dionysos en 42. Si le triomphe fut rapide, puisque, pendant l’hiver de 41-40, Antoine vint en effet à Alexandrie et y goûta « la vie inimitable », il fut court : au printemps de l’an 40, Antoine quittait Alexandrie pour Tyr, où il apprit les victoires des Parthes.

Antoine et Cléopâtre dans un banquet

Il partit ensuite pour Ephèse où il connut les détails des désordres d’Italie, pour Athènes où il dut endurer les derniers reproches de son épouse Fulvie, pour Brindes où fut réglé avec son rival Octave son mariage avec Octavie, sœur de ce dernier. Ce ne fut que trois ans et demi plus tard que Cléopâtre devait renouer avec Antoine, quand ce dernier renvoya Octavie en Italie, à l’automne de 37 avant J.-C. et quand, rompant avec Rome, il s’engagea, en 35, dans cette guerre civile dont Actium, en 31, fut le triste épilogue.

La mort de Cléopâtre

Dans l’été de l’an 30, la reine d’Egypte devait trouver la mort dans des circonstances dont Plutarque et Dion Cassius nous ont rapporté le détail. Quand Octave, le 28 août, vint la voir, elle ne fut pas dupe de ses promesses. Elle savait bien qu’il l’exilerait à Rome, pour qu’elle figurât dans son triomphe, et qu’il mettrait à mort Césarion, alors âgé de dix-sept ans. Elle mourut en reine et ses derniers mots furent empreints du sentiment aigu qu’elle avait de la dignité, de la divinité royale.

Cléopâtre mourante

La nouvelle Isis-Aphrodite était bien une déesse et la morsure de l’uræus, serpent d’Amon-Râ, passait pour conférer l’immortalité. Au vainqueur qui aurait pu contester sa nature divine, Cléopâtre, par le choix de sa mort, prouvait une dernière fois qu’elle était immortelle.